ワンピースとスカートの歴史

ワンピースとスカートの歴史

ワンピースとスカートの歴史 貫頭衣からヨーロッパの衣服とアジアの衣服を考える

貫頭衣からの離陸方法の東西を説明しています。ファッション史からみた西洋の離陸とは洋裁の誕生です。洋裁は貫頭衣の裁縫とは違って、西洋裁縫という確固たる地位をもちました。この時期はおおむね中世(14世紀)です。この時期に何が起こったのでしょうか。

ワンピースとスカートの歴史

ワンピースとスカートの歴史 スカートの意味と歴史:名前の種類や流行から説明

英語のスカートは裾、縁、端の意味をもち、フランス語でジュップ(jupe)。日本語では裳裾(もすそ)に該当します。日本語では一般に女袴という訳語もあてられたことがありますが、スカートという言葉が一般的です。

ワンピースとスカートの歴史

ワンピースとスカートの歴史 貫頭衣は洋服・漢服・和服の源流:研究はカオス

貫頭衣 (かんとうい)の研究状況は混乱しています。この3週間ほど、貫頭衣と呼ばれる古代日本の衣服について思いを巡らしてきました。1970年代頃までの研究では1枚の布のど真ん中を繰り抜いて被るという説(1幅説)でしたが、最近は、左右別個に作って真ん中で縫い合わせているという2幅説が有力(角山光洋と武田佐知子)。

ワンピースとスカートの歴史

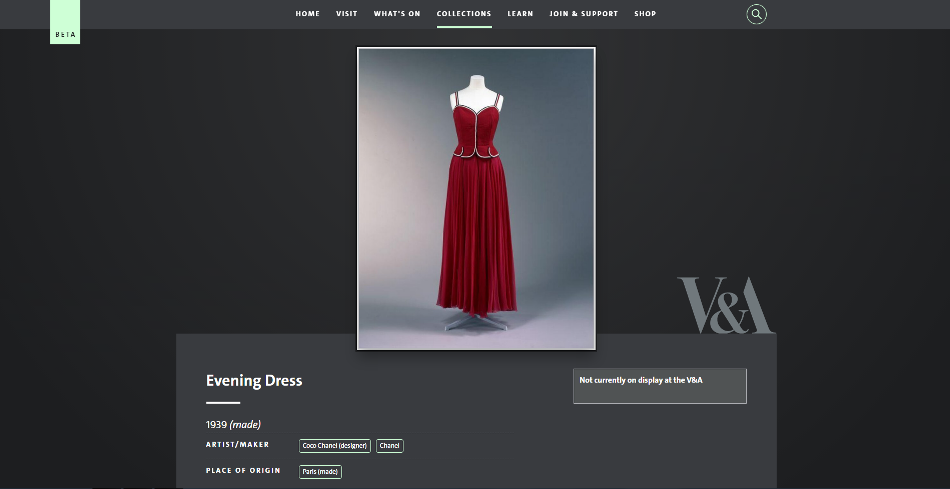

ワンピースとスカートの歴史 シャネルの三色イブニング・ドレス:1938-1939年

シャネルの三色イヴニング・ドレス : 第2次世界大戦勃発前のシャネル最後のショーに登場しました。このドレスは夏向けに設計されたものでしょう。

ワンピースとスカートの歴史

ワンピースとスカートの歴史 貫頭衣からテーラリングへ:大丸弘「西欧型服装の形成」を読む

大丸弘「西欧型服装の形成」の印象を部分的に要約。先週と今週で一番衝撃だったのは、貫頭衣の説。貫頭衣は原始的な衣服で、布を縦長(多分)に使って、真ん中を頭部程度にくり抜いてザックリ被った上体衣です。貫頭衣の普及からTailoring技術の形成まで、ヨーロッパの裁縫の発生を丁寧に読み説いています。

ワンピースとスカートの歴史

ワンピースとスカートの歴史 スリットの意味と種類:使用例をまじえて説明

スリットを説明しています。スリットは切り込み、裂け目、割れ目、切り口、隙間などの意。英語「slit」から。スリット・アームホール、スリット・スカート、スリット・ネックライン、スリット・ポケットなど。